Por Luís Henrique Pellanda

Quando comecei a publicar crônicas na imprensa, há mais de uma década, era comum eu encontrar um ou outro leitor decepcionado com o conteúdo de minha coluna. Em meio a uma conversa casual, tomavam coragem e admitiam: não estavam gostando muito do meu trabalho. Eu disfarçava o embaraço, respirava fundo e dizia que não havia problema. Apenas me permitia perguntar a cada um deles qual seria o motivo de seu descontentamento. Não raro, a resposta que me davam era esta: “É que não estou achando muito engraçado”.

Ora, quem achava graça era eu. Em nenhum momento de minha vida, até então, eu tinha acalentado qualquer desejo de escrever algo propositalmente engraçado. Jamais concebi que alguém, ao ler um de meus textos, quisesse ou precisasse dar risadas durante a leitura. O fato de não me acharem muito engraçado, portanto, mas no máximo um pouco engraçado, era por si só engraçado. E a princípio, inexplicável. Por sorte, não demorei a perceber que boa parte de meus leitores — não todos, ainda bem — compreendia a crônica, enquanto gênero ligeiro e informal, como uma espécie de anedota literária. Quando me liam, engatilhavam uma gargalhada já a partir do primeiro parágrafo. Chegando ao fim do percurso, no entanto, vendo-se forçados a engoli-la a seco, me lançavam silentes maldições. Onde estava a graça, afinal?

Paciência. Talvez tenha concorrido para isso a circunstância de eu haver estreado no jornal como folguista de Luis Fernando Verissimo. Fui cobrir as férias do criador de Ed Mort e do Analista de Bagé, e deu no que deu. Agora entendo a frustração a que submeti o seu vasto fã-clube, obrigado a ler sobre minhas andanças sem fim pelas ruas de Curitiba, e peço desculpas. Em minha defesa, digo somente que, quanto ao humor em meus textos, nada posso fazer. Piadas, eu só conto pessoalmente, e mesmo assim depois de bêbado, embora já não beba há cerca de 30 anos.

Hoje, contudo, me consola um pensamento egoísta. O de que o próprio Verissimo, caso lesse este meu testemunho sem graça, se compadeceria de mim, pois também ele, de certo modo, já frustrou as expectativas de inúmeros leitores. No seu caso, porém, ao contrário do que aconteceu comigo, tal frustração nasceria justamente da fartura de seu gênio humorístico. Por isso, sempre que o encontra em carne e osso, ou quando vai ouvi-lo falar em festivais literários, seu leitorado espera que o grande cronista no mínimo o entretenha com uma enxurrada de chistes e gracejos espirituosos. É como se, só de vê-lo, o público já sentisse não sei quantos tipos de comichão. Verissimo, por sua vez, um tímido confesso, jamais arrisca uma pilhéria. Não é afeito a bufonarias. Fala pouco e o suficiente, mal se move, as mãos sempre nos bolsos. Consegue ao menos improvisar um bom sorriso, é simpático, atencioso, gentil, lúcido, brilhante. Mas sóbrio e contido. Sorri, é verdade, embora só ele saiba o quanto lhe pesa o sorriso.

Da primeira vez em que estive com ele, guardo a lembrança de uma primorosa cena cômica e involuntária. Eu ia entrevistá-lo para a capa do caderno de cultura do jornal para o qual trabalhava. O Brasil havia acabado de ganhar a Copa de 2002. Vivíamos o início da campanha que levaria Lula à presidência. Falaríamos de futebol, política, literatura. Verissimo estava entre minhas primeiras leituras de menino, foi um autor fundamental para a minha formação, meu entusiasmo era visível. Havíamos agendado um encontro matinal no saguão do hotel onde ele estava hospedado, no centro da capital paranaense, e eu, que sempre chegava adiantado, já o aguardava com alguma ansiedade.

Bem na hora marcada, ele apareceu, cauteloso. Saiu do elevador com as mãos, é claro, nos bolsos. Olhou ao redor, procurando alguém que pudesse ter a minha cara. Arguto, me reconheceu de longe, mesmo sem nunca ter visto meu rosto. Trocamos olhares de inteligência — ou pelo menos me lembro de haver me esforçado bastante para isso. Ele armou o sorriso, eu levantei do sofá, ele tomou fôlego e veio andando em minha direção, devagar, mas decidido. Pena não ter conseguido chegar até mim. No meio do caminho, foi interceptado por um bando de rapazes cujo nível de excitação estava prestes a ultrapassar o limite do razoável. Vestiam todos um mesmo modelo de camiseta preta, trazendo no peito a estampa de um portentoso cavalo alado. Afoito, o líder do grupo barrou a passagem do cronista e lhe fez, à queima-roupa, uma pergunta em princípio enigmática, quase agressiva: “É você o gaúcho?”.

Heroico, Verissimo manteve o sorriso intacto. Afinal, ele era, sim, gaúcho, embora não soubesse dizer se se tratava ou não do gaúcho que aqueles jovens, em particular, procuravam. A segunda pergunta do líder do bando, todavia, lhe forneceu uma pista melhor: “O escritor gaúcho, é você ou não é?”.

Verissimo, então, se viu instado a admitir que sim, era um escritor gaúcho, e me pareceu dar bastante ênfase àquele artigo indefinido em sua resposta, “um”, pois decerto sabia que nem de longe seria ele o único escritor gaúcho do mundo, podendo inclusive haver muitos outros como ele, e isso somente naquele saguão de hotel. Para a turma do cavalo alado, porém, não era necessário fazer mais nenhuma pergunta: aquele era, sem dúvida, o escritor gaúcho de que precisavam. “Somos a Equipe Pégaso”, explicou finalmente o líder dos moços, sempre angustiado, à beira de uma crise de ansiedade. “Estamos participando de uma gincana, e uma de nossas tarefas é tirar uma foto polaroide com você.”

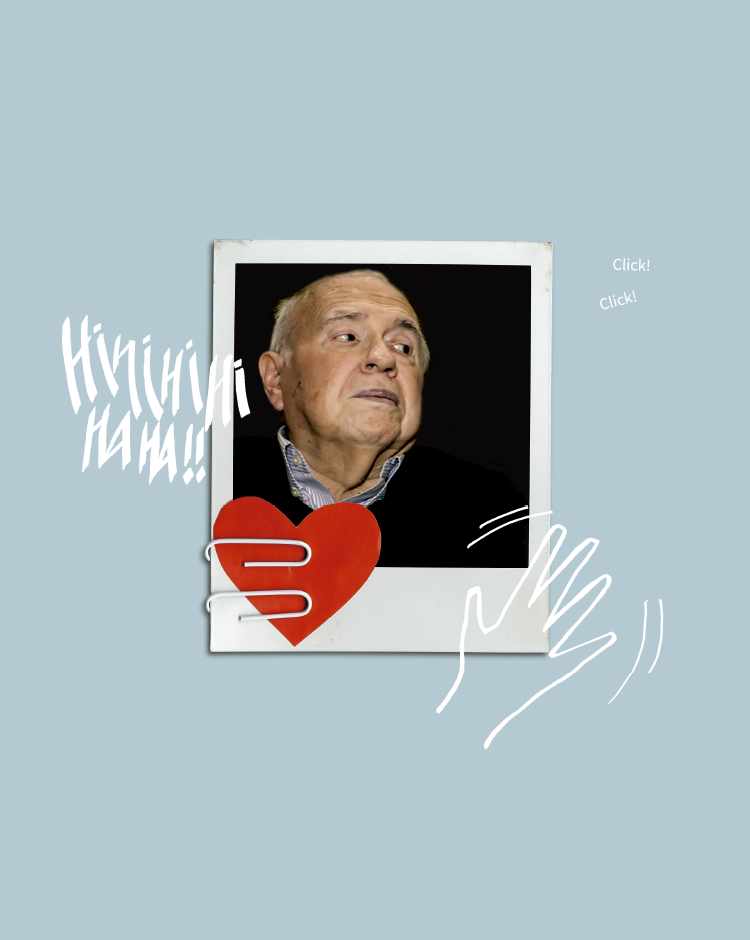

Simples. A foto foi batida, é evidente, mas só depois de muitas tentativas malogradas, tendo em vista que a câmera da Equipe Pégaso não vivia seus melhores dias. Verissimo, por sua vez, foi exemplar. Manteve-se imóvel por mais ou menos dez minutos, sempre sorridente, as mãos ainda embolsadas, em meditabundo silêncio, enquanto posava entre a juventude aflita. Apenas seus olhos volta e meia se mexiam, buscando a minha pessoa, a alguns metros de distância, como se quisessem avaliar o quanto eu estava me divertindo com o seu infortúnio.

A entrevista com ele foi ótima, apesar de contaminada pela tensa expectativa de vermos, a qualquer instante, o hotel ser novamente invadido por outros gincaneiros em busca de um troféu. Na época, eu ainda não tinha a caradura de rir abertamente daquela situação, não na frente do Verissimo, mas, se tivesse, é possível que incluísse em nossa conversa uma famosa frase de Mel Brooks, que, na intenção de diferenciar a graça da desgraça, teria dito algo como: “Tragédia é quando eu quebro a unha. Comédia é quando você cai num bueiro e morre afogado no esgoto”.

Os gregos é que gostavam desse tema. Aristóteles, na sua Poética, já buscava elaborar definições de efeito para o trágico e para o cômico. A tragédia, escreveu ele, nos fala da vida de indivíduos superiores à média, enquanto que a comédia nos informa acerca dos inferiores — que também, acrescento eu, estariam sujeitos à ação da tragédia, e vice-versa. Complicado? Vejamos o caso de Sófocles, um dos três grandes tragediógrafos de Atenas. Há três versões jocosas para a sua morte, aos 90 anos, no finzinho do século V a.C. De acordo com a primeira, ele teria se engasgado com um grão de uva. A segunda, bem mais dramática, garante que o velho poeta perdeu o fôlego ao recitar um trecho demasiado longo da sua Antígona. Minha versão preferida, entretanto, é a terceira. Ela registra que Sófocles, ao vencer pela vigésima quarta vez o concurso de tragédias das Dionisíacas, foi tomado por uma emoção tão intensa, tão sublime, que morreu de alegria, voltando, dessa forma, à sua trágica zona de conforto.

Outro tragediógrafo, Ésquilo, também teria sido agraciado com a bênção de uma morte cômica. Contava-se que uma águia, em pleno voo, trazia nas garras uma tartaruga e, a fim de partir sua carapaça, buscava uma pedra onde pudesse largar sua presa. Lá do alto, localizou a careca de Ésquilo e a confundiu com uma imensa e luzidia rocha. O resto, subentende-se. A narrativa é claramente fantasiosa, mas, nela, o que vale é a feliz confirmação de que, na memória gaiata da humanidade, tragédia e comédia, para além da rima, sempre coexistiram sem maiores conflitos, ornando-se uma à outra.

Verissimo foi exemplar. Manteve-se imóvel por mais ou menos dez minutos, sempre sorridente, as mãos ainda embolsadas, em meditabundo silêncio, enquanto posava entre a juventude aflita

Nunca faltará, é óbvio, quem queira apartá-las, guardando cada uma numa gaveta proibitiva, incomunicável. Anos atrás, outro escritor dos bons, Ignácio de Loyola Brandão, me contou o seguinte caso: um grande cliente corporativo contratou seus serviços de cronista. O trabalho parecia fácil: Loyola produziria crônicas semanais, que seriam publicadas com exclusividade nos veículos de comunicação interna de certa multinacional. Loyola topou e começou a escrever. Um mês depois, no entanto, foi dispensado. O diretor de marketing do lugar não estava gostando de suas crônicas. Resignado, o autor pediu ao menos uma explicação. Por que ele não estava gostando? A resposta que recebeu foi, para dizer o mínimo, interessante: as crônicas loyolanas não seriam engraçadas o bastante e não estariam fomentando interações divertidas entre os funcionários na sala do cafezinho. Argumento realmente irrebatível.

Quando ouvi essa história eu ainda não tinha, com o Ignácio, assim como não tenho com o Verissimo, intimidade alguma. Também me faltava experiência como cronista. Ouvi o episódio, ri um riso amargo e me calei. Mas hoje me ocorre que, se eu fosse então um pouquinho mais escolado, poderia quem sabe consolar aquele meu colega com uma frase do genial Molière, um aforismo que diz muito a respeito das funções sociais tanto dos escritores quanto dos bobos da corte: “É mesmo um estranho empreendimento”, afirmava ele, “fazer rir as pessoas de bem”.